体内血栓动物模型

血栓形成是心血管疾病的核心病理机制,动物模型是研究其机制及治疗策略的重要工具。不同造模方法模拟人类血栓的机制各异,涉及的关键信号通路和蛋白靶点不同,对应的临床研究方向和药物开发策略也各有侧重。以下从造模方法、机制通路、关键蛋白及临床关联四个维度系统阐述。

一、机械损伤模型

1. 造模方法

通过导管、球囊或钳夹直接损伤血管内皮(如大鼠颈动脉/小鼠股动脉钳夹法),或通过电流损伤血管壁。

2. 机制通路

内皮损伤:暴露内皮下胶原→激活血小板表面GP Ib-IX-V复合物结合vWF,启动血小板黏附。

凝血级联:组织因子(TF)释放→外源性凝血途径(TF-FVIIa复合物激活FX→凝血酶生成)。

血栓稳定:凝血酶激活血小板表面PARs受体(PAR1/PAR4)→释放ADP、TXA2,进一步募集血小板。

3. 关键蛋白vWF(介导血小板黏附)、GP Ib-IX-V(血小板受体)、凝血酶(FIIa)、纤维蛋白原(交联形成网架)。

4. 临床关联抗血小板药物:阿司匹林(抑制COX-1/TXA2)、氯吡格雷(拮抗P2Y12受体)的疗效验证。

案例:CHARISMA试验中双联抗血小板治疗降低动脉粥样硬化血栓事件风险。

二、化学诱导模型(FeCl₃模型)

1. 造模方法

局部涂抹FeCl₃(5-20%)诱导血管氧化损伤(常用小鼠肠系膜动脉或颈动脉)。

2. 机制通路

氧化应激:Fe³⁺催化ROS生成→内皮细胞凋亡,释放TF。

外源性凝血主导:TF-FVIIa激活FX→凝血酶爆发式生成。

炎症增强:ROS激活NF-κB→上调IL-6、TNF-α,促进血小板-白细胞聚集。

3. 关键蛋白TF(启动凝血)、FXa(凝血级联核心酶)、纤维蛋白(血栓主体成分)。

4. 临床关联抗凝药物:利伐沙班(FXa抑制剂)、达比加群(凝血酶抑制剂)的剂量效应研究。

案例:EINSTEIN-DVT试验中利伐沙班治疗深静脉血栓的有效性验证。

三、光化学法(Rose Bengal模型)

1. 造模方法

静脉注射光敏剂(如孟加拉玫瑰红)后绿光照射靶血管,产生活性氧损伤内皮。

2. 机制通路

内皮损伤:单线态氧破坏内皮完整性→血小板黏附和P-selectin暴露。

血小板-白细胞交互:P-selectin与PSGL-1结合→募集中性粒细胞释放NETs(中性粒细胞胞外陷阱)。

血栓扩大:NETs提供支架捕获红细胞和血小板,并激活内源性凝血(FXII→FXI→FIX)。

3. 关键蛋白P-selectin(内皮/血小板表面)、PSGL-1(白细胞受体)、FXII(接触激活)。

4. 临床关联抗炎靶点:针对P-selectin的单抗(如Crizanlizumab)在镰状细胞病相关血栓的临床试验(SUSTAIN试验)。

NETs抑制剂:DNase I在脓毒症相关DIC中的探索性应用。

四、基因修饰模型

1. 造模方法

促凝基因过表达:如人TF转基因小鼠。

抗凝基因敲除:如蛋白C(Proc)、抗凝血酶(Serpinc1)缺陷小鼠。

血栓倾向突变:Factor V Leiden(F5基因突变导致APC抵抗)。

2. 机制通路凝血-抗凝失衡:如Factor V Leiden突变使凝血酶持续生成(APC无法灭活FVa)。

内皮稳态破坏:TM(血栓调节蛋白)缺陷→蛋白C活化受阻。

3. 关键蛋白Factor V Leiden(APC抵抗)、蛋白C/S(天然抗凝系统)、TM(内皮抗凝标志物)。

4. 临床关联遗传性易栓症:Factor V Leiden携带者的长期抗凝管理(如华法林vs DOACs)。

靶向治疗:针对TM缺陷的重组可溶性TM(如ART-123治疗DIC的III期试验)。

五、血流限制模型(Stasis模型)

1. 造模方法

结扎大鼠下腔静脉或小鼠股静脉,模拟静脉淤血(常联合高凝状态诱导)。

2. 机制通路

血流淤滞:剪切力降低→血小板在内皮表面滚动增加。

缺氧诱导:HIF-1α上调→内皮释放PAI-1(抑制纤溶)。

红细胞参与:缺氧致红细胞释放ADP/ATP→激活血小板。

3. 关键蛋白PAI-1(抑制tPA)、HIF-1α(缺氧应答)、红细胞膜磷脂(促凝血表面)。

4. 临床关联静脉血栓预防:低分子肝素(增强抗凝血酶活性)在术后患者的应用(如RECORD试验)。

纤溶疗法:阿替普酶(tPA)的时间窗优化研究(如ECASS-III卒中试验)。

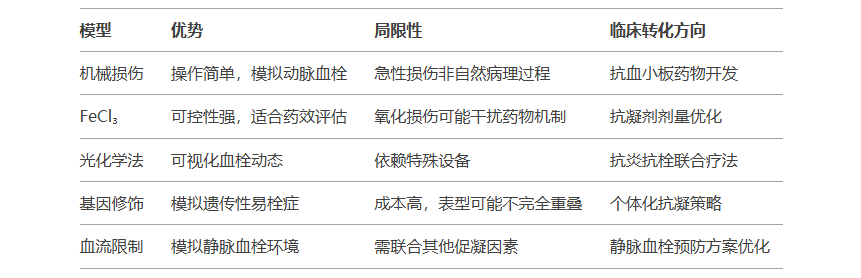

模型选择与转化医学策略

前沿方向

多模型联用:如FeCl₃损伤联合血流限制,模拟复杂临床环境(如房颤合并静脉淤血)。

靶向新通路:针对NETs(PAD4抑制剂)、补体系统(C5a受体拮抗剂)的干预策略。

类器官与微流控芯片:结合3D血管芯片模拟人体血流动力学,用于精准药物筛选。

人工智能预测:通过机器学习分析多组学数据(如血栓形成的蛋白组/代谢组特征),指导模型优化。

通过深入解析不同模型的分子机制,研究者可针对特定血栓亚型(如动脉粥样硬化血栓、癌症相关DIC)开发靶向治疗,推动从基础研究到临床应用的转化。